Erinnerungen an den Bergbau in Sulzbach-Rosenberg

Helmut Heinl Autorenseite

"Leben in der Bergmannssiedlung"

Geschichten aus dem Bergbau

Geschichten aus dem Bergbau"Leben in der Bergmannssiedlung"

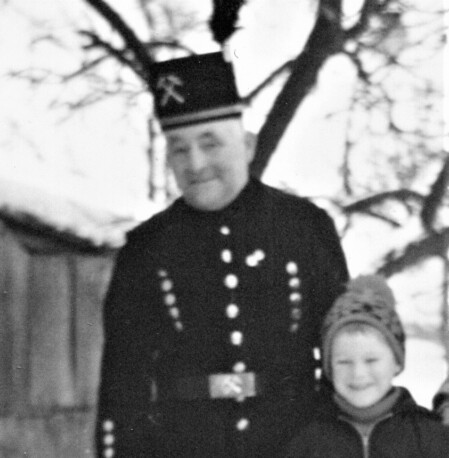

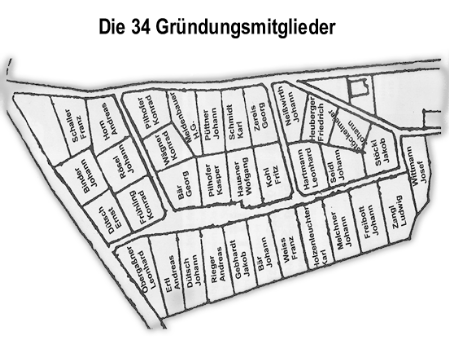

Über Jahrtausende war der Bergbau selbstverständlicher Bestandteil dieser Stadt. Seit 1938 prägte er auch das Leben in der Feuerhofsiedlung. Was niemand aufschrieb, war der Arbeitsalltag der Bergleute, die oft ihr ganzes Leben in der abgeschlossenen Welt der Bergwerke gearbeitet haben, erzählt von Helmut Heinl

In eigener Sache

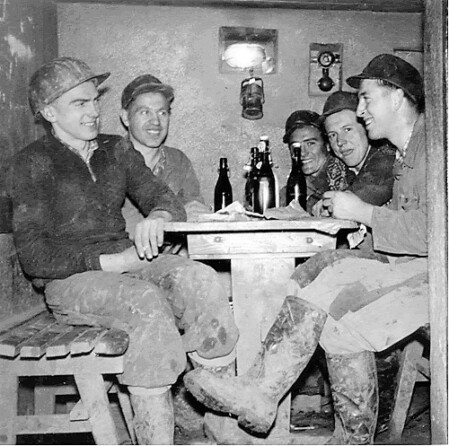

Geschichten über Bergleute

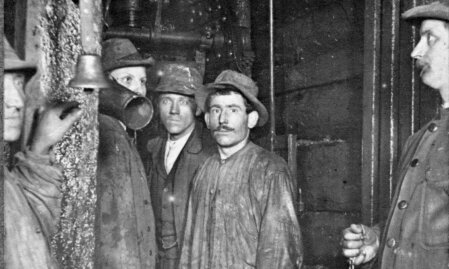

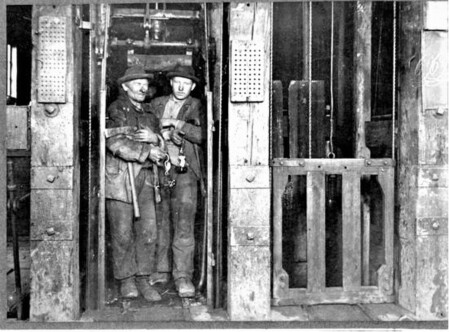

Wer neu in das Leben unter Tage aufgenommen wurde, musste sich in jedem Fall erst einmal einer eingehenden sozialen Kontrolle unterziehen. Das ging bei den einfachen Leuten im Bergbau natürlich nicht wissenschaftlich sondern sehr realistisch, mit oft erprobten Aktionen.

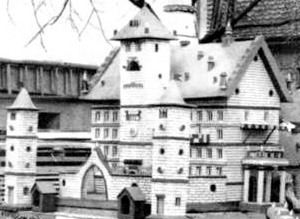

Es gab aber auch ganz ausgefallene Hobbys am Feuerhof. Eines davon war der Miniatur-Nachbau von Schlössern, ein anderes die ausgeprägte Liebe zu den Bergen, die sich im Bau einer Almhütte zeigte.

Bergleute waren nicht nur Taubenzüchter, sondern hatten oft außergewöhnliche Hobbys. Die berühmten Steine aus Plastik kam es damals noch nicht.

Die Spitznamen unserer Bergleute waren Untertage allgegenwärtig. Viele der Kameraden kannten sich nur unter diesem Namen.

Wer gerne einmal etwas Taschengeld für einen Wirtshausbesuch abzweigte, musste sich etwas einfallen lassen. Und davon gab es einige „Spezialisten“.

"aitz is´d Maschin hi"

Da die Bergleute oft vor ihrer Arbeit in der Grube andere Berufsausbildungen hatten, gab es vereinzelt auch Friseure unter ihnen.

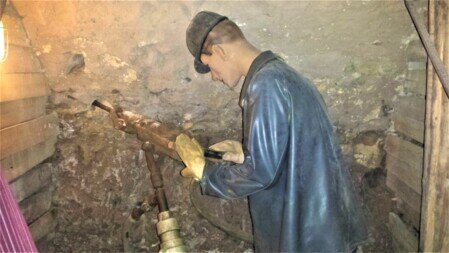

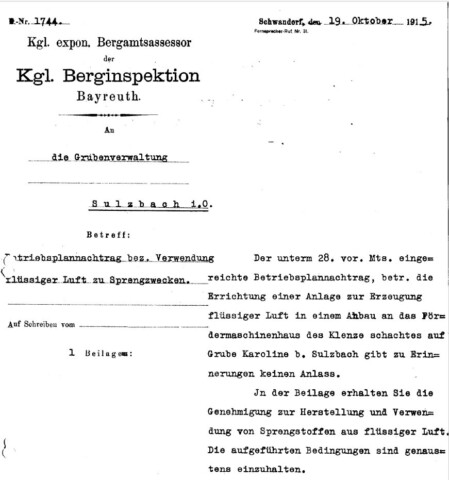

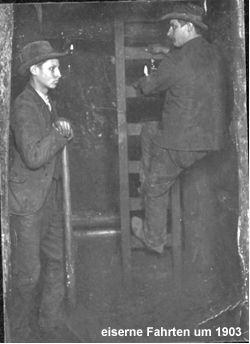

Um 1915 kamen in den Sulzbacher Gruben die Bohrhämmer auf.

Da geschah auf der Grube Etzmannsberg folgendes: Ein Hauer hatte gerade angefangen, sein Ort abzubohren, als der Steiger kam. „Glück auf! Na, klappt es?“

Den Feuerhofer Buben war der Garten nicht entgangen. Denn das Bruchfeld, bis hinunter zum Judenfriedhof, war ihr täglicher Abenteuerspielplatz. Die Neugierde, was hinter dem Zaun war, trieb sie um......

Steiger H. (Spitzname Gobel) war nach dem ersten Weltkrieg aus dem Elsass zugezogen und als Sonderling verschrien. Denn er benahm sich gegenüber den einheimischen Bergleuten manchmal recht nassforsch......

Der um Streiche nie verlegene Fahrhauer Johann P., besser bekannt als „Pfeiferlsteiger“, kontrollierte Instandhaltungsarbeiten. Sein Kontrollgang führt ihn zu einer Stelle, wo der Schorsch die durch den Gebirgsdruck angehobene Sohle (Boden) in der Strecke wieder abgraben sollte. weiterlesen

Das Froschöl

Bis etwa 1920 fuhren die Bergleute in den Sulzbacher Gruben mit Öllampen als Geleucht ein. Man kann sich heute nur mehr sehr schwer vorstellen, wie dunkel es damals vor Ort gewesen sein mag, mit diesen Funzeln. Die Lampen wurden wegen ihrer charakteristischen Form „Frosch“ genannt;

Was allen erfahrenen Bergleuten klar war, hatte der Pfeiferlsteiger in einen Spruch gekleidet. „ Am Klammerl hängt's Leb'm. Mirk dâs!"

„na Schorsch, wüllst a´zindtn?“

Ein beliebter Spaß war, Praktikanten zu einer ordentlichen Prise zu überreden. Die armen Jungen, die vorher in ihrem Leben nie geschnupft hatten, mussten heftig niesen und bekamen tränende Augen, vom braunen Ausfluss aus der Nase ganz zu schweigen.

Geschichten über ein Klo

Bergbau im Winter

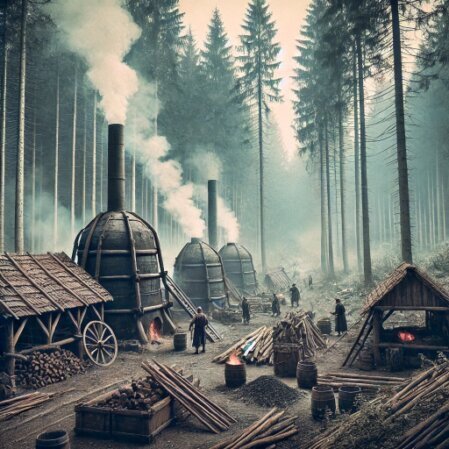

Den ungezügelten Energieverbrauch, den wir uns von den Amerikanern abgeschaut haben, war in den Jahren als die Siedlung gebaut wurde unbekannt. Wer nicht wirklich sehr gut gestellt war, versuchte beim Heizen zu sparen In den Häusern, auch in denen der Stadtbürger wurden nicht alle Räume beheizt.

Im Kohlenbergbau gab es die so genannte Deputatkohle, das war ein Kohlenkontingent, das die Bergleute von der Grubenverwaltung zugewiesen erhielten.

Im Sulzbacher und im Auerbacher Bergbau erhielten die Bergleute vom Steiger Brennholz zugewiesen.

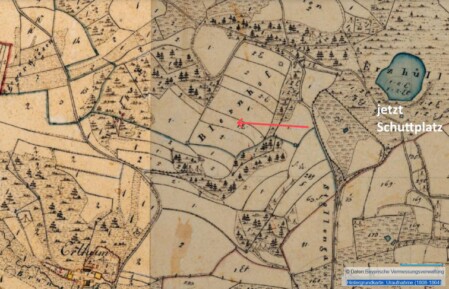

Bergbauspuren im Gelände

Bergmannswege gab es eigentlich nicht. Jedenfalls wurden sie nicht als solche bezeichnet. Erst heute, lange nach dem Ende des Bergbaus, stellen die Älteren unter uns immer wieder fest, dass die Pfade, auf denen wir als Kinder gelaufen sind, nicht mehr vorhanden oder zugewuchert sind. So wird uns erst jetzt bewusst, dass es Bergmannswege waren....

Weil sich damals kaum einer ein Fahrrad leisten konnte, nahmen die Bergleute, neben der schweren Arbeit in der Grube, zusätzlich weite Fußwege in Kauf.

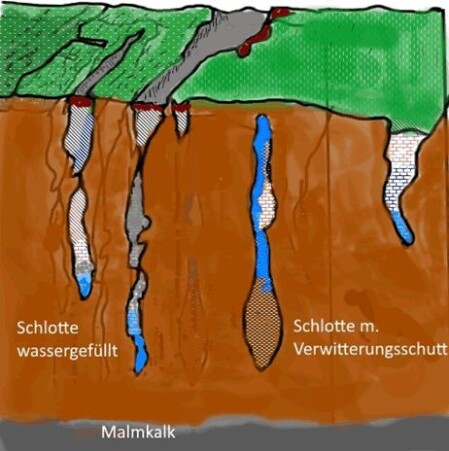

Als 1938 die Feuerhofsiedlung gebaut wurde, dachte noch niemand daran, dass die nordöstlich des Klenzeschachtes aufgefundenen Erzkörper zwei Jahrzehnte später, eine Gefahr für die Häuser werden könnte.

Diese Geschichte, vom uralten Blernhof ist zwischen Märchen und Sage, im Sulzbacher Bergbaugebiet angesiedelt und könnte einen historischen Bezug haben.

Bergbau Technik

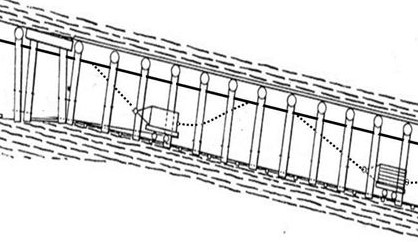

Bei Seilbahnen denkt man gewöhnlich, dass Menschen oder Güter, in Rollwagen oder Gondeln transportiert werden, die an Seilen auf Masten hängen. Es ging bei uns aber auch anders!

Es war ein gewaltiger Schlag, der den hölzernen Ausbau erzittern ließ. Staub wirbelte auf, die Flammen der Karbidlampen wurden ausgeblasen und schlagartig war es stockdunkel.

Kriegszeiten

Erinnerungen an das Kriegsende in der Siedlung, vor 75 Jahren

Nach mehreren Bombenangriffen im April 1945 erfolgte der Einmarsch der US-Truppen.

Einige Monate nach Übernahme der Herrschaft durch die Nazis stellte sich H. R. bei seiner ersten Anfahrt dem Steiger militärisch stramm vor...

Bergbau in Sulzbach-Rosenberg

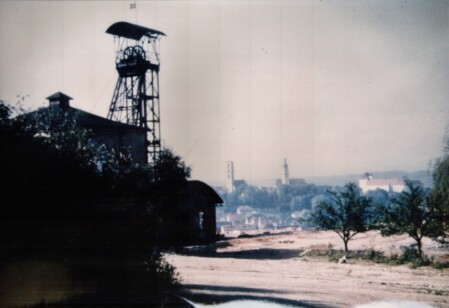

Es war das Sulzbach-Rosenberger Bergbauzentrum der Nachkriegszeit. Von hier aus wurden die Erzfelder St. Anna, St. Georg (Lobenhof), bis nach Großenfalz abgebaut. Die Bergbauzentren im 19. Jahrhundert waren der Förderschacht Etzmannsberg mit den umliegenden Schächten, gefolgt, über viele Jahre, vom Klenzeschacht.

Mit dem Klenzeschacht unweit Feuerhof nahm die Maxhütte 1910 ihr bis dahin anspruchsvollstes Bergbauprojekt in Angriff.

Die früheren Gruben bei Großenfalz und Etzmannshof, Fromm, Delphin, Karlschacht - und wie sie alle hießen, waren dafür bekannt, dass sie „sehr nass waren“ und mehrfach absoffen.

In der Vorstellung der Bergleute aus alter Zeit war die Erde über und unter Tage von Lebendigem durchwoben. Erinnern wir uns an den Glauben der Alten, das tote Gestein zeuge und gebäre Edelsteine und edle Metalle

Das Erz in den Sulzbacher Gruben lag in ganz unterschiedlicher Beschaffenheit vor. Es war beileibe nicht immer so fest, dass es gesprengt oder mit dem Pickhammer abgebaut werden musste.

Das Erz im Eisenerzbergbau wurde seit Jahrhunderten vor allem mit Schlägel und Eisen abgebaut. (Beide Werkzeuge finden sich – mit den gekreuzten Stielen nach unten - seit dem 16. Jahrhundert im Bergmannswappen. Zeigen die Stiele nach oben ist der Bergbau geschlossen.) Hinzu kam die Spitzhaue, für weicheres Erz oder Gestein und natürlich die Schaufel.

Sulzbach-Rosenberg ist ein ehemaliges Zentrum der Eisenerzindustrie. In den vergangenen Jahrhunderten wurde die Stadtgeschichte vom Ocker- und Bergbau geprägt.

sonstiges

Es war ein Abend, der das Herz eines jeden Bergbauromantikers höherschlagen ließ: Walter Heldrich und Helmut Heinl von der Organisation KulturAS luden am 10. Januar 2025 in das brechend volle Gasthaus „Zum Bartl“ ein – und trafen mit ihrer Veranstaltung „Oarzgrowa – Geschichten vom Bergbau und von Bergleuten“ genau den Nerv des Publikums.

Feuerhof: Lesung mit Sepp Lösch, Ur-Rosenberger, ehemaliger Redaktionsleiter der SRZ, Wortakrobat., der Geschichten über den Bergbau vom Heimatforscher und Chronisten Helmut Heinl vorgetragen hat, fand am 18. Januar 2024 im Hotel-Gasthof "Zum Bartl" statt. Für die musikalische Begleitung sorgte eine Abordnung der Bergknappenkapelle mit Märschen, Polkas und anderen Blasmusikstücken.

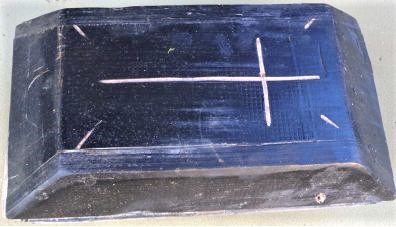

Ist das Begraben des Geldbeutels ein bekannter Brauch?

Der städtische Mitarbeiter meinte, normalerweise seien Urnen in Europa fast immer rund, aber er könne sich an Urnen aus Afrika erinnern, die tatsächlich wie kleine Särge ausgesehen hätten. Also was war die Kiste?

Begriffe aus dem Bergbau in Sulzbach-Rosenberg