Bergbau in Sulzbach-Rosenberg

Helmut Heinl Autorenseite

"Leben in der Bergmannssiedlung"

Leben in der Bergmannssiedlung

1. Vorgeschichte

2. Nur für Bergarbeiter

3. Selbstversorgung war Ziel – sogar mit Tabak

4. Kraut und Rüben

5. Viele Talente

6. Klein aber mein

7. Gute Nachbarschaft

8. Es ließ sich leben

9. Alltagsleben

10. Das Ständchen spielen

11. Bartlkirwa

12. Schlachtschüssel

13. Lebensmittelversorgung

14. Wirtshaus

15. Krieg macht sich bemerkbar

16. In der Nachkriegszeit ideal für Kinder

17. Winter

1. Vorgeschichte

1. VorgeschichteBereits

1927/28 wurden unter Mithilfe der Maxhütte in der „Siedlung Heimaterde“

(hintere Feuerhofsiedlung) Häuser gebaut. Schon vorher waren zwei

6-Familienhäuser an der Edelsfelder Straße, zwei 4-Familienhäuser, ein

3-Familienhaus gebaut worden, und zwar von einer

Siedlungsgenossenschaft, die nur aus Bergleuten bestand (laut

Bergamtsakten). Die Häuser sind aber nicht genau bekannt. Weitere Häuser

sollen von der Maxhütte um 1940 gebaut worden sein. Nachweise stehen

noch aus.

Noch

vor dem Zusammenschluss mit Rosenberg, am 1. Juli 1934, wurden in

Sulzbach bereits Pläne für die Lerchenfeldsiedlung entwickelt. Gebaut

wurde sie aber erst nach dem Krieg.

Die

nationalsozialistische Regierung bemühte sich nach der Machtübernahme,

wohl schon im Hinblick auf ihre Kriegsabsichten, die Eisenindustrie zu

stärken. Adolf Hitler fordert in seiner Denkschrift zum Vierjahresplan

die "Unabhängigmachung unserer nationalen Wirtschaft vom Ausland". Dazu

gehört natürlich vor allem Eisen und Kohle.

Was

die Nationalsozialisten wollten und in den ersten Jahren erreichten,

ist in der „Denkschrift der Bayerischen Landesregierung“ zum ersten

Vierjahresplan vom März 1937 enthalten. Dazu gehören u. a. der

Eisenerzbergbau und der Kleinsiedlungsbau. Begründet wird letzterer

damit, dass die Arbeiter wieder mehr Kinder bekommen sollen, eine

krisensichere Versorgung mit Lebensmitteln haben und schließlich sei der

Siedlungsplan „ein Gebot unserer Wehrhaftmachung“. Da konnte man schon

erkennen wo es hingehen sollte.1

2. Nur für Bergarbeiter

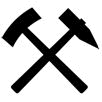

In

den Jahren ab 1936 wurde deshalb eine reine Bergarbeitersiedlung auf

dem Feuerhof geplant und ab 1938 auch gebaut. Dazu wurde eine große Zahl

Bergleute aus dem Umland geholt. Sie kamen aus dem Birgland, dem

Vilstal oder aus der Umgebung von Königstein und Auerbach (z. B. Kohl

Fritz: Eschenfelden; Stöcklmeier Johann: Kastl; Zangl Ludwig:

Steininglohe). Alle hatten bereits vorher in den Sulzbacher Gruben

gearbeitet, wussten also, was auf sie zukam. Die Nähe zu den Gruben

Karoline oder Etzmannsberg machte es den Bergleuten leicht, den Weg zur

Arbeit bei jedem Wetter zu Fuß zurückzulegen. Zu den 32 Bergleuten kamen

noch 2 Maxhüttenarbeiter.

Weil

nach dem Krieg zahlreiche Akten aus dem Stadtarchiv, soweit sie aus dem

Dritten Reich waren, vernichtet wurden, lässt sich der genaue Werdegang

bis zum Siedlungsbau nur mehr schwierig rekonstruieren. Sicher ist,

dass die Siedlung Feuerhof ausschließlich für Bergleute geplant und

gebaut wurde. Sie wurde auch als Bergarbeitersiedlung bezeichnet und von

vorneherein so angelegt, dass sich ihre Bewohner Nutztiere halten und

so selbst versorgen konnten. Meistens waren das Schweine oder Ziegen.

Manche hatten auch eine Kuh. Häufig wurden Hasen und selbstverständlich

Hühner gehalten. Um die Tierhaltung zu unterstützen be-kam jeder Siedler

beim Einzug ein

Weil

nach dem Krieg zahlreiche Akten aus dem Stadtarchiv, soweit sie aus dem

Dritten Reich waren, vernichtet wurden, lässt sich der genaue Werdegang

bis zum Siedlungsbau nur mehr schwierig rekonstruieren. Sicher ist,

dass die Siedlung Feuerhof ausschließlich für Bergleute geplant und

gebaut wurde. Sie wurde auch als Bergarbeitersiedlung bezeichnet und von

vorneherein so angelegt, dass sich ihre Bewohner Nutztiere halten und

so selbst versorgen konnten. Meistens waren das Schweine oder Ziegen.

Manche hatten auch eine Kuh. Häufig wurden Hasen und selbstverständlich

Hühner gehalten. Um die Tierhaltung zu unterstützen be-kam jeder Siedler

beim Einzug ein“Sugerl“.2

Die Grundstücke waren, mit durchschnittlich 1000 qm, groß genug, damit

ausreichend Obst und Gemüse angepflanzt werden konnte. Die Details sind

in der Chronik des Siedlervereins „60 Jahre Siedlergemeinschaft

Feuerhof“ nachzulesen.

Quelle: 60 Jahre Siedlergemeinschaft Feuerhof

3. Selbstversorgung war Ziel – sogar mit Tabak

Damit

ließen sich - auch für die Maxhütte- verschiedene Ziele erreichen.

Einerseits wurden die Bergarbeiter sesshaft gemacht und damit zu einem

festen Arbeiterpotenzial des Unternehmens. Die MH war damals ja mit

Abstand der größte Arbeitge-ber in der Region. Andererseits konnten die

Löhne niedriger gehalten werden, weil die Bergleute durch die

Selbstversorgung mit Gemüse und Fleisch nicht auf teure

Lebensmittelkäufe angewiesen waren.

Hans

Zangl sagte mir, dass sogar der Tabakanbau im eigenen Garten erlaubt

war. Die Blätter wurden am Dachboden getrocknet, anschließend fein

geschnitten und in der Pfeife geraucht oder zu Zigaretten gedreht. Dazu

hatten sich einige der Siedler Schneidemaschinen gekauft, damit sie mit

dem Feinschnitt ihre Zigaretten leichter drehen konnten. Die Bergleute

waren damals überwiegend Raucher, egal ob mit Pfeife oder Zigarette,

obwohl in den Gruben nicht geraucht werden durfte.

Hans

Zangl sagte mir, dass sogar der Tabakanbau im eigenen Garten erlaubt

war. Die Blätter wurden am Dachboden getrocknet, anschließend fein

geschnitten und in der Pfeife geraucht oder zu Zigaretten gedreht. Dazu

hatten sich einige der Siedler Schneidemaschinen gekauft, damit sie mit

dem Feinschnitt ihre Zigaretten leichter drehen konnten. Die Bergleute

waren damals überwiegend Raucher, egal ob mit Pfeife oder Zigarette,

obwohl in den Gruben nicht geraucht werden durfte.Selbst angebauter Grobschnitt

Nachdem

die Maxhütte nahezu alle Grundstücke im Raum Sulzbach erworben hatte,

unter denen Erz vermutet wurde, war sie auch der größte

Grundstücksbesitzer in der Region. So konnte sie an ihre Arbeiter

Ackerland verpachten, damit sie Kartoffeln, Getreide und Gras für

Ziegen, Kühe und Hasen ernten konnten. Für die Maxhütte also eine

praktische Sache.

Es

soll aber nicht verkannt werden, dass diese Siedlung auch für die

Bergleute Vorteile hatte. Sie waren ihr eigener Herr und mussten nicht

irgendwo in Miete wohnen. Da sie weitgehend unter sich waren, gab es so

gut wie keine sozialen Spannungen oder keine Probleme mit den Kindern,

von denen jede Familie einige hatte.

Außerdem

war jeder Bergmann, der acht oder 10 Stunden in Finsternis und

schlechter Luft schwer arbeiten musste, froh, wenn er nach 5 Minuten

Fußweg zu Hause war, ein gutes Essen auf dem Tisch hatte und sich

anschließend um den Garten kümmern konnte.

Der

Bergbau gehörte zum Alltagsleben, ebenso die Nachbarschaft, die Nähe

zur Grube, die gemeinsame Teilnahme an bergmännischen Festen, häufig der

gemeinsame Weg zur Grube, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Leben

der Bergmannsfamilien in der Siedlung wurde durch die Schichten

bestimmt. Hatte der Vater Nachtschicht, durften die Kinder keinen Lärm

machen – auch die vom Nachbarn.

Dass

man kurz vor jedem Schichtwechsel oft das Schießen unter Tage hörte,

wurde schon gar nicht mehr wahrgenommen. Die Siedler glaubten, der Abbau

erfolge unter der Siedlung. Richtig ist, dass der Abstand der Siedlung

zur Erzgrenze ca. 150 m in 90 m Tiefe (aus Bergbauakten) betrug.

Viele

Bergleute auf dem Feuerhof hatten sich einen Taubenschlag gebaut. Nach

der Nacht- oder Frühschicht saßen sie dann oft mit ihren Pfeifen auf der

Bank vor dem Haus oder lehnten am Gartentor. Sie sahen ihren Tauben zu

und lockten sie mit Körnern. Jeder hatte den Ehrgeiz, die schönsten

Tauben oder die besten Flieger zu haben, tauschte oder handelte sie mit

anderen Kameraden. Warum gerade die Taubenzucht das Hobby von Bergleuten

ist, wurde noch nicht untersucht. Sicher ist nur, dass alle Bergleute –

egal ob im Ruhrgebiet, an der Saar oder bei uns – ihre Taubenschläge

hatten und sich dabei erholten. Außerdem standen Tauben immer wieder auf

dem Speiseplan. Natürlich gab es unter Tage oder bei den Ein- und

Aus-fahrten heiße Diskussionen, wer die besten Flieger hatte; und nicht

wenige Spitz-namen wie der „Daamguugerer", der" Daam" oder der

„Daamkuupf“, rühren von dieser Leidenschaft her.

Viele

Bergleute auf dem Feuerhof hatten sich einen Taubenschlag gebaut. Nach

der Nacht- oder Frühschicht saßen sie dann oft mit ihren Pfeifen auf der

Bank vor dem Haus oder lehnten am Gartentor. Sie sahen ihren Tauben zu

und lockten sie mit Körnern. Jeder hatte den Ehrgeiz, die schönsten

Tauben oder die besten Flieger zu haben, tauschte oder handelte sie mit

anderen Kameraden. Warum gerade die Taubenzucht das Hobby von Bergleuten

ist, wurde noch nicht untersucht. Sicher ist nur, dass alle Bergleute –

egal ob im Ruhrgebiet, an der Saar oder bei uns – ihre Taubenschläge

hatten und sich dabei erholten. Außerdem standen Tauben immer wieder auf

dem Speiseplan. Natürlich gab es unter Tage oder bei den Ein- und

Aus-fahrten heiße Diskussionen, wer die besten Flieger hatte; und nicht

wenige Spitz-namen wie der „Daamguugerer", der" Daam" oder der

„Daamkuupf“, rühren von dieser Leidenschaft her.Foto: pixabay

4. Kraut und Rüben

4. Kraut und RübenDie

Freizeit des Bergmanns erschöpfte sich aber nicht beim „Daamguugern“.

Während das Gemüse meistens die Frauen anbauten, mussten sich die Männer

um den Acker kümmern, Holz sägen und hacken oder den Garten umgraben.

Als Gartenfrüchte wurden meist Kartoffeln, Kraut, Kohl und gelbe Rüben

angebaut. Außerdem gab es Salat, Spinat, Petersilie und Schnittlauch.

Andere Gemüse waren selten. Ferner gab es Johannisbeer- und

Stachelbeerstauden und als Obst Äpfel, Birnen und wild gewachsene

„Kricherl.“3

Das ist eine Art Zwetschgenbaum, die schon vor Baubeginn der

Feuerhofsiedlung vereinzelt auf den Grundstücken standen. Selten waren

Kirschen- und Pfirsichbäume. Erdbeeren oder empfindliche Pflanzen gab es

kaum.

Das

angebaute Kraut wurde mit einem, von der Siedlergemeinschaft beschafften

Krauthobel fein geschnitten und dann mit Salz und Gewürzen in ein

großes Fass aus Holz oder Keramik eingestampft. Gelbe Rüben und

anderes Gemüse wurden im Keller in feuchtem Sand eingeschlagen. Da

Hühner im Winter bekanntlich wenig legen, konservierte man Eier in

Tongefäßen. Während und kurz nach dem Krieg wurden diese mit Kalkmilch

(gelöschter Kalk) gefüllt und später mit Wasserglas. Einen Kühlschrank

oder gar eine Tiefkühltruhe gab es damals noch nicht. Der kühlste Raum

war der Keller. Das arbeitsreiche Leben war robust und zweckmäßig

eingerichtet. Aber es war nicht mit unserem heutigen Komfort

vergleichbar.

Quelle: 60 Jahre Siedlergemeinschaft Feuerhof

5. Viele Talente

Die

meisten Siedler halfen sich untereinander mit ihren Kenntnissen. Der

eine, wie der Holzenleuchter, verstand sich etwas auf Tierheilkunde und

gab Ratschläge, wenn die Ziege oder Kuh kränkelte. Der andere, wie der

„Baum Bär“ verstand etwas vom Obstanbau, beschnitt und veredelte Bäume.

Die Bergschmiede Edi Großmann, und Johann Dütsch machten Tore und

Gitter, schärften stumpfe Äxte. Der Wismet Wolfgang war viele Jahre als

geschätzter Metzger für Hausschlachtungen unterwegs. Der Gebhard Jackl

machte Schuhe und der Hartmann Girgl konnte Besen binden. Das alles ist

längst vorbei. Heute ist nur mehr der Zangl Hans als Obstbauexperte

übrig, der Bäume zuschneiden und veredeln kann.

Die

meisten Siedler halfen sich untereinander mit ihren Kenntnissen. Der

eine, wie der Holzenleuchter, verstand sich etwas auf Tierheilkunde und

gab Ratschläge, wenn die Ziege oder Kuh kränkelte. Der andere, wie der

„Baum Bär“ verstand etwas vom Obstanbau, beschnitt und veredelte Bäume.

Die Bergschmiede Edi Großmann, und Johann Dütsch machten Tore und

Gitter, schärften stumpfe Äxte. Der Wismet Wolfgang war viele Jahre als

geschätzter Metzger für Hausschlachtungen unterwegs. Der Gebhard Jackl

machte Schuhe und der Hartmann Girgl konnte Besen binden. Das alles ist

längst vorbei. Heute ist nur mehr der Zangl Hans als Obstbauexperte

übrig, der Bäume zuschneiden und veredeln kann.Foto: pixabay

6. Klein aber mein

Die

Einrichtung der Häuser war schlicht und zweckmäßig. Die Wohnfläche

betrug etwa 42 qm Quadratmeter, ohne ausgebautes Dachgeschoss. Dazu kam

der Keller mit ca. 13 qm. An das Haus waren der Stall mit 9,4 qm und

die Holzlege mit Heuboden, ca. 4,5 qm angebaut.4

Das Trockenklo lag auf der Gartenseite, der Inhalt der Abortgrube

wurde von den Bergleuten selbst ausgeleert und zur Düngung im Garten

verwendet. Die Hasenställe standen meistens hinter dem Haus im Garten.

7. Gute Nachbarschaft

7. Gute NachbarschaftDie

nachbarschaftlichen Kontakte in Bergarbeitersiedlungen waren einerseits

durch die schwere Arbeit der Männer unter Tage geprägt, andererseits

auch durch viele gegenseitige Hilfeleistungen, nach dem Ende der

Schicht. Sie reichten vom Ausleihen der Ackergeräte, über Leitern, Sägen

bis hin zu Mehl oder Zucker. Man war aufeinander angewiesen, ließ

deshalb einen Streit selten zu einer Feindschaft auswachsen und enthielt

sich andererseits der Einmischung in das Familienleben der Nachbarn.

Und wenn sich die Nachbarsfrauen nicht so recht vertragen wollten,

halfen meist die Männer ein wenig nach.5

Sie kannten sich von der Grube, wollten ihren Frieden haben, nach der

Arbeit. Da gab es dann eher Krach in der eigenen Familie, weil sich die

Männer nicht gerne nachsagen ließen, dass die Frau zu Hause das Sagen

hatte. So etwas hätte sehr schnell zum Gesprächsstoff unter den

Kameraden und zu deftigen Sticheleien führen können.

Die

Nachbarschaft war damals noch eine andere als heute. Neben der

gemeinsamen Arbeit unter Tage spielte sich das Leben viel mehr in Stall

und Garten ab, als heute. Abende wurden- soweit es das Wetter zuließ –

noch mit Arbeit im Garten verbracht. Fernsehen war die absolute

Ausnahme. Dabei war das Gespräch über den Zaun völlig normal, die

Siedler hatten mehr soziale Kontakte als heute.

Quelle: 60 Jahre Siedlergemeinschaft Feuerhof

8. Es ließ sich leben

Die

Infrastruktur in der neu gebauten Feuerhofsiedlung war für die damalige

Zeit nicht schlecht. Die Straßen waren ordentlich mit Schotter und

Schlackensand befestigt, hatten beiderseits Straßengräben und

Sinkkästen. Das Regenwasser wurde unterirdisch, in einem Kanal, auf die

„Rennerwiese“ geleitet. Dort lief es dann in einem Graben weiter, in

Richtung „Spittlholz“. Eine Schmutzwasserkanalisation wurde erst in den

Siebzigerjahren gebaut.6

Es war eine Straßenbeleuchtung mit sog. Tschakoleuchten auf Holzmasten

installiert. Deren Licht reichte aus, um nachts den Weg zu finden und

nicht in Pfützen zu treten. Sogar ein Kinderspielplatz war geplant,

wurde aber – aus welchen Gründen auch immer – nie gebaut.

9. Alltagsleben

Der

Alltag war zweifellos von viel Arbeit geprägt. Neben der Arbeit im

Bergwerk musste der Garten bewirtschaftet werden. Für den Winter war ein

ausreichender Brennstoffvorrat notwendig, der besorgt, heimgefahren und

ofengerecht hergerichtet werden musste. Zahlreiche Siedler halfen

zusätzlich bei den Bauern in der Umgebung aus, im Wald, bei der Ernte

und im Stall. Bevorzugt waren der Bartl und der Grottenhof.

Neben

den Familienfesten gab es wenig große Veranstaltungen. Dazu gehörten

die Gartenfeste in den großen Gaststätten, Bastei, Turnhalle,

Spitzermühle, oft musikalisch gestaltet von der Bergknappenkapelle.

Natürlich wurden das Annaberg- und Frohnbergfest besucht, sowie die

Rosenberger und die Großenfalzer Kirwa. Die Kirwan in den umliegenden

Orten wurden selten besucht. Man musste ja den Weg dorthin zu Fuß

zurücklegen, was mit Kindern bzw. Kinderwagen etwas schwierig war.

10. Das Ständchen spielen

10. Das Ständchen spielenEin

schöner Brauch in den Bergmannsiedlungen, der auch heute noch ausgeübt

wird – sofern noch Bergleute dort leben - ist das „Ständchen spielen“.

Mitgliedern des Bergknappenvereins, die einen hohen Geburtstag feierten,

spielte die Bergknappenkapelle ein Ständchen. Die Erinnerung an die

heute „alte Zeit“ wird wach, wenn heute noch, in der Stille des Abends,

das Bergmannslied " Glück auf, der Steiger kommt " ertönt. Man hat das

Gefühl, hier ist etwas Besonderes im Gang, hält mit der Arbeit inne und

lauscht den vom Wind verwehten Klängen. So mag es wohl auch in den

sechziger oder Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts schon

gewesen sein.

Ständchen beim Kohl Fritz „Schneck“

Die

Nachbarn kamen aus ihren Häusern und traten auf die Straße oder kamen

gleich zu ihren Nachbarn in den Garten. Die Kinder drängen vorsichtig zu

den Musikern hin. Im Sommer stand der Jubilar vor dem Haus, die Frau

und die Kinder brachten die Schnapsflasche und die Gläser. Der Vorstand

des Vereins gratulierte und dann wurde ein "Stamperl" getrunken.

Als

die Feuerhofsiedlung noch ausschließlich von Bergleuten bewohnt war,

kamen nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, sondern aus einem weiteren

Umkreis, gratulierten und tranken ein Gläschen mit. Männer und Frauen

kannten sich ja untereinander sehr gut und nützten die Feier zu einem

kleinen Plausch.

11. Bartlkirwa

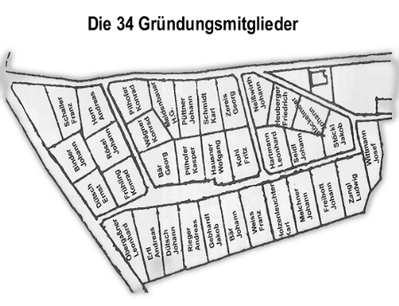

11. BartlkirwaDafür

war die Bartlkirwa ein Fest, das so gut wie alle Feuerhofer besuchten.

Beson-ders hoch ging es dort in den Nachkriegsjahren her. Die Jugend

hatte einen großen Nachholbedarf. Dazu gibt es eine eigene Geschichte.

Die Faschingsbälle in der Nachkriegszeit waren gut besucht.

Bild: Irma Schaumberger

12. Schlachtschüssel

Zum

Schlachten von Schweinen und Schafen kam der Brandmetzger ins Haus. Das

war am Feuerhof meistens der Wolfgang Wismet. Geräuchert wurde entweder

im eigenen Räucherofen, beim Wismet oder beim „Grunbauern“ am

Grottenhof. Hasen und Hühner schlachtete der Familienvater oder der

Nachbar.

Dazu wurden die Kinder

meist zum Nachbarn geschickt, denn die hatten oft mit den putzigen

Tierchen Freundschaft geschlossen und wollten dann das Fleisch nicht

essen.

13. Lebensmittelversorgung

13. LebensmittelversorgungWährend

des Krieges waren die Lebensmittel rationiert, aber die Siedlerfamilien

konnten sich mit Grundnahrungsmitteln weitgehend selbst versorgen.

Gekauft werden mussten Mehl, Zucker, Salz, Gewürze. In den Jahren nach

dem Kriegsende wurde die Versorgung schrittweise besser. Es gab fast

alles wieder zu kaufen.

Die

Versorgung mit Milchprodukten – soweit sie nicht aus der eigenen

kleinen Landwirtschaft kamen – war noch schwierig, weil es keine

Kühlschränke gab. In der Siedlung (Edelsfelder Straße 6) wurde deshalb

eine „Milchstelle“ eingerichtet, in der man Frischmilch und Käse kaufen

konnte. Die Milch wurde jeden Tag offen und frisch in großen

Aluminium-Kannen vom Milchhof angeliefert. Im Laden wurde sie dann mit

einer großen Schöpfkelle (halber und viertel Liter) in die eigenen

Milchkannen oder Glasflaschen der Siedler umgefüllt.

Viele

andere Artikel, wie Butter, Backsteinkäse oder Hefe zum Backen gab es

nur in großen Verpackungen. Sie wurden nach Bedarf portioniert und in

Pergamentpapier verpackt. Wie gekühlt wurde, weiß ich nicht, wenn ich

mich recht erinnere, lagen auf den Milchkannen Eisblöcke. Später gab es

einen sehr großen Kühlschrank, der ebenfalls mit Eisblöcken gekühlt

wurde.

Nachdem

es zur damaligen Zeit in den Häusern keine Kühlmöglichkeit gab, war das

Milchgeschäft auch jeden Sonntag und am 2. Weihnachtsfeiertag zwei

Stunden vormittags geöffnet. Die

Milchstelle wurde von der Frau des Bergmanns Jo-hann Meidenbauer und

später von den Familien Siegmund-Klein betrieben. Nach der Schließung

der Milchstelle gab es Milchprodukte im Konsum (Grundstück Silluweit,

Glückaufstraße 1) zu kaufen.

Flaschenbier

konnte man in der Flaschenbierhandlung Melchner, in der unteren

(Siedlung) Glückaufstraße 20 kaufen. Johann Melchner war Bergmann und

seine Frau hatte eine Flaschenbierhandlung und verkaufte Zigaretten. Es

gab Windsheimer Limonade, einen Kaugummiautomaten, einen

Zigarettenautomaten und in späteren Jahren auch Eis. Außerdem betrieb

Anna Melchner eine Heißmangel, in der die Bergmannsfrauen ihre

Bettwäsche plätten lassen konnten.

Bereits

vor dem Krieg soll am Feuerhof eine Zweigstelle des Konsumvereins

eröffnet worden sein. 2) Initiator soll der damalige Siedlervorstand

Johann Binder gewesen sein, der erste Verkaufsstellenleiter nach 1945

sein Sohn Konrad Binder.

14. Wirtshaus

14. WirtshausDas

Wirtshaus der Bergleute, Handwerker, Rummersrichter und Gallmünzer

Bauern war schon immer der Bartl am Feuerhof. Das Lokal mit dem

Bauernhof stand zuerst da, wo heute die Straße vom Lohgraben nach

Etzmannshof führt. Die Gebäude mussten 1942, wegen gravierender

Bergschäden, abgebrochen und an den heutigen Standort verlagert werden.

Auch wenn das Wirtshaus in den Grundzügen geblieben ist, haben es die

jeweiligen Wirtsleute immer wieder dem zeitlichen Wandel angepasst.

Der

Wirt Schorsch Winter war eng mit dem Bergbau verbunden. Er war nicht

nur Gastwirt, sondern betrieb eine Land- und Forstwirtschaft, war

Fuhrunternehmer und handelte für die Maxhütte mit Holz. Viele Bergleute

halfen beim Bartl aus, im Wald, beim Holzmachen oder in der

Landwirtschaft.

Bis

heute gibt es im Wirtshaus den Stammtisch "Saubere Platten und wuchtige

Zinken", der 1964 von Feuerhofer Bergleuten gegründet wurde.

Bis

heute gibt es im Wirtshaus den Stammtisch "Saubere Platten und wuchtige

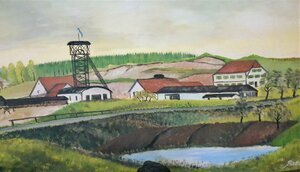

Zinken", der 1964 von Feuerhofer Bergleuten gegründet wurde.Die

Verbindung zum Bergbau ist geblieben. Unter anderem erinnert ein großes

Wandbild, mit dem Klenzeschacht und dem dahinter liegenden Bruchgebiet

an die mehr als 80 Jahre lange Verbindung zum Bergbau.

Vom

Samstagabend, bis in den frühen Sonntagmorgen hielten sich in der

Wirtsstube vorwiegend die Bauern aus der Umgebung auf (Lindhof,

Gallmünz, Großenfalz, Rummersricht). Es wurde ausgiebig Alkohol

konsumiert und dann nicht selten gerauft.

Die

Bergleute der Spät- oder Nachtschicht trafen sich unter der Woche, am

Nachmittag, zum Kartenspielen oder einfach zur Unterhaltung. Was an

Ereignissen nicht schon in der Grube verbreitet worden war, machte hier

die Runde. Der eine zog den anderen auf und man nannte sich beim

Spitznamen, von denen jeder einen hatte - allerdings nur wenn kein

Fremder dabei war.7 Setzte sich ein Nicht-Bergmann an den Tisch wurde das Gespräch beendet.

15. Krieg macht sich bemerkbar

Die Kriegsauswirkungen machten sich auch in der Feuerhofsiedlung bemerkbar.

Die Kriegsauswirkungen machten sich auch in der Feuerhofsiedlung bemerkbar.Die

Söhne vieler Familien wurden zum Kriegsdienst eingezogen. Auch einige

Bergleute wurden, obwohl sie eine kriegswichtige Tätigkeit ausübten, an

die Front abkommandiert. Sie wurden teilweise durch Kriegsgefangene

ersetzt.

Dem Kriegsende zu

hatten fast alle Häuser Einquartierungen von der Wehrmacht. Auch Familie

Dütsch hatte einen Soldaten einquartiert. Dieser Mann war zuständig für

die Essensversorgung- und Verteilung, der um Sulzbach stationierten

Militäreinheiten. Er war 100 %iger Nazi, der bei einem Angriff von

Tieffliegern mit dem Gewehr auf die Flugzeuge schießen wollte. Der Vater

von Rosa Hartmann hat ihm das ausdrücklich verboten, weil zu befürchten

war, dass die Tiefflieger dann auch die Siedlung beschossen hätten.

Mit

fortschreitendem Krieg ging dann auch ein Riss durch die

Siedlergemeinschaft. Während der letzten Kriegsjahre bestand

Verdunkelungspflicht. Nachts durfte kein Licht nach draußen dringen, um

den anfliegenden Bombern keine Orientierungshilfe zu geben. Deshalb

wurden die Fenster nicht nur mit den vorhandenen Fensterläden

geschlossen, sondern zusätzlich mit Decken verhängt. Leider gab es unter

den Siedlern Männer, die diese Verdunkelung auch bei ihren Nachbarn

kontrollierten. Sie hatten keinen offiziellen Auftrag, aber inoffiziell

wusste man, wer es war. Entsprechend vorsichtig war man im Umgang mit

ihnen. Denn man musste damit rechnen, dass sie Informationen sammelten

und an die NSDAP-Leitung weitergaben. Aus diesem Grund hielt man sich

mit Kritik am System zurück. Auch wenn die Sorge und der Abstand zum

NS-System mit zunehmender Kriegsdauer immer größer wurde, die meisten

Feuerhofer schwiegen, aus Angst vor Repressalien.

Nachdem

man Bombenangriffe auf die Maxhütte und das Bergwerk befürchtete,

sollte für die Familien der Bergleute und jene, die gerade nicht unter

Tage arbeiteten, eine Schutzeinrichtung gebaut werden. Der Schneider

Josef Heinl war es, der mit der Stadt Sulzbach im Jahr 1943 eine

Vereinbarung traf, dass im sog. Hölzl ein Splittergraben (stets

Luftschutzbunker genannt) errichtet werden durfte. Angebotene

Gegenleistung war, dass er nach dem Ende der Kriegshandlungen die Steine

des Bauwerks behalten konnte. Nach dem Krieg wurde von einigen

Siedlern, die Steine brauchten, der Bunker im hinteren Bereich

abgebrochen und die Steine abgefahren. Der vordere Teil steht noch

heute, ist aber aus Sicherheitsgründen zugemauert.

Der

Bunker selbst wurde zum Glück nicht wirklich benötigt. Die Siedler

suchten zwar bei Luftangriffen dort Schutz, aber die Siedlung bekam

keine Bombentreffer ab. Die unterhalb der Siedlung liegende

„Rennerwiese“ bekam einen Treffer ab, aber es gab nur einen

Einschlagtrichter. In der unteren Siedlung sollen beim Einmarsch der

Amerikaner auch Granaten eingeschlagen haben, allerdings trafen sie nur

die Straße. So entstand an den umgebenden Gebäuden nur wenig Schaden8 .

Da

waren die Angriffe der amerikanischen Tiefflieger gefährlicher. Hans

Zangl * und Manfred Hausner *1933 konnten sich erinnern, dass dabei

Menschen und Pferde getötet wurden. Es handelte sich um einen von

Pferden gezogenen Lang-holztransport, der aus Richtung Hahnbach kam. Die

Tiefflieger sahen darin wohl ein militärisches Fahrzeug und nahmen es

unter Beschuss. Dabei wurden die Männer samt Zugpferden getötet. Den

beiden Siedlerkindern blieb in Erinnerung, dass die Pferde von Soldaten

notgeschlachtet wurden, die in einigen Häusern einquartiert waren.

Nach

dem Einmarsch der Amerikaner waren in einigen Häusern noch Soldaten

versteckt. Sie mussten unbedingt die Kleidung wechseln, um als

Zivilisten zu er-scheinen. Denn einer der vom Krieg zurückgekehrten

Siedler hatte Teile seiner Uniform anbehalten und wurde von den Amis

aufgegriffen. Weil sie auch noch eine SS-Tätowierung bei ihm fanden,

wurde er als vermeintlicher Widerstandskämpfer abgeführt und unterhalb

der Siedlung erschossen. M. Hausner und H. Zangl erinnern sich noch

heute an das Bild, als die Ehefrau ihren toten Mann auf dem Handwagen

nach Hause zog. Die Siedlung hat in den 85 Jahren ihres Bestehens also

auch schreckliche Dinge erlebt. Wir können uns glücklich schätzen, dass

seitdem Deutschland in keine Kriege mehr verwickelt wurde.

16. In der Nachkriegszeit ideal für Kinder.

Die

Grundstücke waren mit Heckenrosen eingezäunt, die die Buben sehr viel

besser abhielten als die heutigen Draht- oder Bretterzäune. Wer einmal

in einer „Haifferlstauern“ stecken geblieben ist, weiß das. Die schönen,

prall roten Früchte dieser Umzäunungen boten im Herbst dreierlei

Möglichkeiten. Sie wurden von den Frauen zu leckerer Marmelade verkocht

oder von den Jungen im „Zwiesel“ verschossen. Da konnte man schon einmal

ein „Haifferl“ an die Birne bekommen. Tat zwar weh, war aber nicht

weiter gefährlich. Die dritte und gemeinste Möglichkeit war, die

haarigen Samenkörner jemandem ins Hemd zu stecken. Das juckte

fürchterlich, man musste das Hemd ausziehen und sich am besten gleich

noch waschen.

Es

gab aber auch weniger wilde Beschäftigungen. Der lockere Schlackensand

lud zum Spielen ein. Man konnte sehr leicht ein Loch zum Schussern

(Huian) graben. Da wechselten dann die heiß begehrten Glasschusser ihren

Besitzer. Wer keine hatte, machte sich welche aus Lehm, die allerdings

sehr schnell zerbrachen.

Wenn

es regnete, wurden Gräben gezogen und die Pfützen miteinander verbunden,

bis dann wieder einer hineinsprang und die anderen mit Schlamm

vollspritzte. Alle schrien und schimpften auf „die alte Sau“.

Der

beliebteste Spielplatz aber war das Bruchfeld, auch wenn die Eltern das

streng verboten hatten. Der zerklüftete und verwilderte Südhang des

Etzmannsberges bot echte Abenteuer in jeder Hinsicht, vom Lagerfeuer bis

zum Hüttenbau.

Der

beliebteste Spielplatz aber war das Bruchfeld, auch wenn die Eltern das

streng verboten hatten. Der zerklüftete und verwilderte Südhang des

Etzmannsberges bot echte Abenteuer in jeder Hinsicht, vom Lagerfeuer bis

zum Hüttenbau. Indianer-Wigwam am Bruchfeld, noch ohne Abdeckung mit Zweigen.

Alles

war möglich und niemand störte. Das ganze Bruchfeld war mit Seilen

abge-sperrt und durch Schilder markiert. Die Kinder kümmerte das nicht.

Hier

gab es unendliche Möglichkeiten für echte Abenteuerspiele und der Reiz

der Gefahr spielt natürlich auch mit. Denn an einigen Stellen am

Etzmannsberg gab es schon sehr tiefe Klüfte. Warf man dort Steine

hinein, konnte man hören wie sie hinab polterten und in der Tiefe

aufschlugen. An Wintertagen, mit starkem Frost, zog aus den Spalten der

feuchtwarme Nebel herauf und das Gras am Rand war mit Raureif überzogen.

Hier

gab es unendliche Möglichkeiten für echte Abenteuerspiele und der Reiz

der Gefahr spielt natürlich auch mit. Denn an einigen Stellen am

Etzmannsberg gab es schon sehr tiefe Klüfte. Warf man dort Steine

hinein, konnte man hören wie sie hinab polterten und in der Tiefe

aufschlugen. An Wintertagen, mit starkem Frost, zog aus den Spalten der

feuchtwarme Nebel herauf und das Gras am Rand war mit Raureif überzogen.Die

Bruchfelder waren ringsum eingezäunt, mit ausgedienten Förderseilen,

befestigt an Grubenbahn-Schienen. Schilder warnten mit „Bruchfelder

betreten verbo-ten“. Und nicht zu Unrecht, denn es gab schon gefährliche

Stellen.

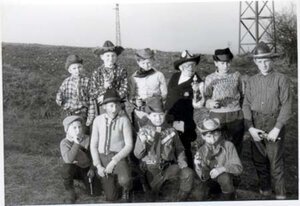

Fasching um 1960. Da gab es noch viel mehr Kinder in der Siedlung. Im Hintergrund die Stromleitung zur Grube Auerbach.

Fasching um 1960. Da gab es noch viel mehr Kinder in der Siedlung. Im Hintergrund die Stromleitung zur Grube Auerbach.Gefährlicher

wurde es, wenn wieder einer der Buben, von seinem Vater einen

Karbidbrocken geklaut hatte. Der wurde zerkleinert und ein kleines Stück

in eine Blechdose gelegt. Die umgelegte Dose (meistens eine ausgediente

Farbdose) hatte vorne einen Deckel und hinten ein kleines Loch. Spuckte

man auf den Karbid entstand ein stinkendes Gas, das bei geschlossenem

Deckel durch das kleine Loch ausströmte.

Jetzt

brauchte man nur noch ein brennendes Streichholz hinhalten, dann gab es

einen ziemlichen Knall und der Deckel flog einige Meter weit. An den

Karbid war leicht zu kommen, denn jeder der Väter hatte mindestens eine

Karbidlampe zu Hause. Sie stand oder hing meistens im Hausgang,

Eingangsbereich. Der Karbid, kleine graue Brocken, lag unweit davon in

einer Blechdose mit dicht schließenden Deckel.

Was

die Eltern ebenfalls nicht wissen durften, war das „Sprengen“ von

Platzpatronen. Die von den Amis bei Manövern liegen gelassene

Gewehrmunition wurde zunächst aus den Ketten gezogen. Dann wurde auf der

Rückseite der Gummi einer Bier-Bügelflasche gespannt und angezündet.

Alle liefen weg und hofften, das es möglichst lauf knallte. Das war

alles nicht ungefährlich – aber es ist nie etwas passiert.

17. Winter

17. WinterKein

Zweifel, die Winter waren damals noch wesentlich ausgeprägter als

heute. Die Edelsfelder Straße wurde meistens nur einmal am Tag geräumt,

die Bergknappen- und Glückaufstraße nur in Ausnahmefällen. Wegen des

geringen Verkehrs konnte man auf der Straße problemlos mit dem Schlitten

oder mit Skiern fahren.

Die

Schneewehen entlang der Edelsfelder Straße waren oft meterhoch und

reich-ten bis in die Hälfte der Fahrbahn. Für uns Kinder der ideale

Platz, um oben hinein zu springen und uns unten wieder heraus zu graben.

Die

Schneewehen entlang der Edelsfelder Straße waren oft meterhoch und

reich-ten bis in die Hälfte der Fahrbahn. Für uns Kinder der ideale

Platz, um oben hinein zu springen und uns unten wieder heraus zu graben.Schneewehen Edelsfelder Straße

Auch auf dem damals noch spärlich bewaldeten Westhang am Bruchfeld ließ sich wunderbar Ski fahren.

Auch auf dem damals noch spärlich bewaldeten Westhang am Bruchfeld ließ sich wunderbar Ski fahren.Vielen

Dank an Rosa Hartmann, Manfred Hausner, Martin Lotter und Hans Zangl

für ihre Informationen, an Irmi Schaumberger für die überlassenen Fotos.

Alle Bilder, soweit nicht anders vermerkt: Archiv Heinl.

© Helmut Heinl 2023

[1] „Denkschrift

der Bayerischen Landesregierung“ zum ersten Vierjahresplan vom März 1937

[2] Chronik „60 Jahre Siedlergemeinschaft

Feuerhof“, S. 17

[3] Kricherl: Jahrzehntelang als

störender Baum (der sich über „Wurzelbrut“ sehr gut vermehrt) betrachtet, wurde

er meist entfernt. Doch einige Kricherlbäume haben in der Siedlung diese Zeit überlebt. Das Kricherl ist eine

sehr alte Kulturfrucht, mit kleinen aber wohlschmeckenden Früchten.

[4] Chronik „60 Jahre

Siedlergemeinschaft Feuerhof“

[5] Manfred Hausner *1933 + 2022

[6] Wegen der ständigen

Bergsenkungen wurde die Kanalleitung entlang der B 14 in Kunststoffrohren hergestellt und auf

Holzstelzen gesetzt. Ein Teil ist heute noch sichtbar. Damit sie im Winter

nicht einfroren, mussten sie zusätzlich isoliert werden

[7] Näheres zu dieser

bergmännischen Besonderheit findet man in „ Der Eisengau“, Band 56/2021

[8] Vgl. „ Der Eisengau“, Band