Bergbau in Sulzbach-Rosenberg

Franz Beckenbauer

Helmut Heinl Autorenseite

"Leben in der Bergmannssiedlung"

Sulzbach-Rosenbergs „erster Bergmann“

Eine

der prägenden Personen für den Sulzbacher Bergbau nach dem Krieg war

Bergwerksdirektor Franz Beckenbauer (1898 - 1987). Er war vom Frühjahr

1952 bis zu seinem Ruhestand am 31.12.1966 über 15 Jahre lang der

oberste Bergmann unserer Stadt. Insgesamt verbrachte er fast ein halbes

Jahrhundert (48 Jahre) seines Lebens mit dem oder im Bergbau. Dabei

sammelte er umfangreiche Erfahrungen auf vielen Gebieten.

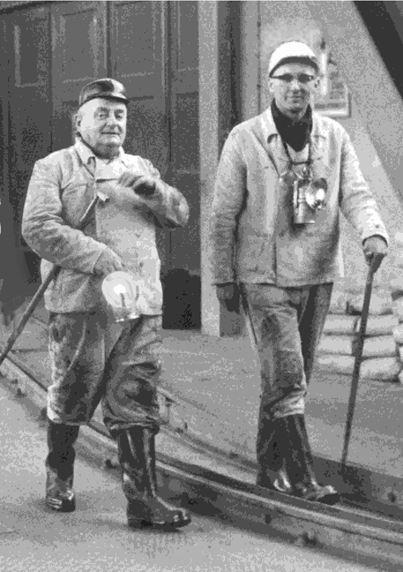

Franz Beckenbauer (links), letzte Grubenfahrt. Bild: ObSt. Ritter

Beckenbauer

kam aus dem Kohlebergbau und hat am 7.April 1919 seine erste Schicht in

Peißenberg verfahren. Aufgewachsen war er im Schulhaus von Thanstein,

einem kleinen Ort hinter Neunburg v. Wald, mit fünf Geschwistern. Der

ersten Gymnasiumsjahre verbrachte er bei den Benediktinern in Metten und

wechselte dann an das Neue Gymnasium in Regensburg.

Bereits

mit 18 Jahren wurde er 1916 zum Militär eingezogen und war bis zum Ende

des Ersten Weltkriegs an der Westfront eingesetzt.

Diese

Kriegsjahre haben ihn, nach seinen eigenen Worten, stark beeinflusst

und als Menschen geformt. Er wurde, nach schwerer Verwundung, erneut als

Frontoffizier eingesetzt und musste sich als junger Bataillonsadjutant

in verantwortlicher Position bewähren.

Die Erkenntnis daraus

bezeichnet er mit: „Keine Scheu, keine Angst vor Verantwortung“. Das war

ihm auch Leitmotiv während seiner beruflichen Tätigkeit und

beeinflusste, wie er meinte, den Wechsel vom „jugendlichen Nationalen“

zum sozial denkenden und handelnden Bergmann.

Nach

einer Berg- und Hüttenmännischen Hochschulausbildung in München,

Freiberg in Sachsen und Clausthal im Harz schloss er 1923 als

Diplom-Bergingenieur der TH München ab. Die letzten beiden Studienorte

gehören von jeher zu Traditionsstädten des deutschen Bergbaus. Nach

zweijähriger Referendarzeit war er Bergassessor. Diese Bezeichnung

tragen alle Bergingenieure mit Hochschulabschluss, die nicht in den

Staatsdienst gehen. Diese Universitätsausbildung ist auch, im Gegensatz

zur Steiger-Laufbahn, Voraussetzung für den Einstieg als Betriebsleiter

(Bergwerksdirektor).

Ab 1926 wurde er

Betriebsleiter im Kohlenbergwerk Peißenberg . Dort sollte er die

Entwicklung zu einem modernen Bergwerksbetrieb steuern. Im Rahmen des

Vierjahresplanes der Nationalsozialisten wechselte er 1937 in die

Eisensteinzeche „Kleiner Johannes“ in Pegnitz. Dieses Bergwerk gehörte

damals zu 50 % der Maxhütte und sollte zu deren Erzversorgung ausgebaut

werden. Als Werksleiter konnte er bereits im Herbst 1938 den Ausbau von

Förderung und Aufbereitung abschließen. Nach seinen Angaben war Pegnitz

die erste Eisenerzgrube im Deutschen Reich, die eine Leistung von 5 t je

Mann und Schicht über und unter Tage aufwies. Als das Bergwerk Ende

1938 von den Hermann-Göring-Werken Salzgitter übernommen wurde,

wechselte Beckenbauer im Juli 1939 als zweiter Mann und nach kurzer

Einarbeitung als erster Bergmann (Direktor) in den Salzgitter-Bergbau.

Dieser Aufstieg gab ihm die Möglichkeit ein ganzes Bergbaurevier

auszubauen.

Bei Beginn des Zweiten Weltkriegs

wurde Beckenbauer für einige Monate an die damals noch ruhige Westfront

(Zit. Beckenbauer) einberufen. Mit Kriegsbeginn war der Rohstoffbedarf

des Deutschen Reiches sehr stark angestiegen. Bergbau wurde

kriegswichtig. Beckenbauer wurde vom Kriegsdienst freigestellt.

Nach

dem erzwungenen Waffenstillstand mit Frankreich im Juni 1940 musste der

französische Minetteerzbergbau an das Deutsche Reich liefern. Dort

wurde Beckenbauer dann vom Generalbevollmächtigten für den

Vierjahresplan der NS als dessen ständiger Stellvertreter für

Eisenerzgewinnung und -verteilung eingesetzt. Er war mit der

gesamttechnischen Leitung des Minettebergbaus in Metz beauftragt und

musste zusehen, dass dieser nach den Kriegsschäden wieder voll

förderfähig wurde. In dieser Funktion kam er dann auch mit Dr. Friedrich

Flick in Kontakt . Zugleich behielt er seine alte Stellung in

Salzgitter. Außerdem war er im Vorstand der bergbaulichen Vereinigung im

Oberbergamtsbezirk Saarbrücken tätig. Heute würde man sagen, er war

gut vernetzt.

Der Bergbau in Salzgitter wurde,

neben der Erzgewinnung, auch mit anderen kriegswichtigen Arbeiten

betraut, wie den Bau von unterirdischen Fertigungsräumen für die

Flugzeugindustrie und Luftschutzbunker, sowie, mit Fortschreiten des

Krieges, für Aufräumarbeiten in westdeutschen Städten.

1945/46

wurde Beckenbauer, wie viele andere leitenden Männer der deutschen

Wirtschaft in Schutzhaft genommen und vor Gericht gestellt. Die sich

anschließende Entnazifizierung dauerte doch recht lange, bis Ende 1948,

und endete schließlich mit dem Spruch „nicht betroffen“.

Danach

war Beckenbauer bis 1949 als selbstständiger Gutachter im Ruhrbergbau

tätig. Von 1949-1951 war er als „Widerpart“ gegen den offiziellen

Treuhänder bei den früheren Reichswerken Paul Pleiger als

Geschäftsführer eingesetzt.

Durch seine

Bekanntschaft und sein Vertrauensverhältnis mit Flick wurde er im Sommer

1951 zuerst als Gutachter und ab Frühjahr 1952 als Bergwerksdirektor

bei der Maxhütte eingesetzt. Die kannte er ja schon von seiner

Tätigkeit in der Eisensteinzeche Pegnitz (1937 – 1938). Damit hatte

Flick einen Mann seines Vertrauens in eine Schlüsselstellung bei der

Maxhütte gesetzt.

Nach dem Krieg war der

Bergbau in den Sulzbacher Gruben ja zunächst zum Stillstand gekommen. Im

April 1946 war die Förderung völlig eingestellt. In den Folgejahren war

noch die alte Bergbaudirektion aktiv. Direktor Gilitzer wurde nach dem

Krieg nicht mehr eingestellt. In der Zeit des Wiederaufbaus standen für

den Bergbau der Maxhütte große Aufgaben an, die von Beckenbauer in

Angriff genommen wurden.

Die wichtigsten waren das Abteufen

der Schachtanlage „Sankt Anna“, der Abschluss der Grubenbaue in Fromm,

Etzmannsberg und Schützenheim. Dazu gehörte die weitgehende

Mechanisierung von Transport und Förderung. Die Erzfelder „Sankt Georg“

und Großenfalz wurden erschlossen und zeitgleich der Sicherheitspfeiler

des Klenzeschachtes abgebaut.

Der Erzbedarf

stieg mit dem beginnenden Wirtschaftswunder rapide an. Die Abbaumengen

mussten deutlich erhöht werden. Dazu wurde die Aus- und Vorrichtung

verbessert und die Erzgewinnung durch den Einsatz modernster Maschinen

mechanisiert. Dabei versuchte Beckenbauer immer wieder Abbaumethoden,

wie er sie im Kohlebergbau kennengelernt hatte, anzuwenden. Zum

Leidwesen der Steiger und Bergleute funktionierte das nicht immer.

Eine

ähnliche positive Entwicklung zeigte sich im Grubenbetrieb Auerbach.

Der Aufschluss des Erzkörpers Bernreuth, durch das Auffahren der

Hauptförderstrecke im liegenden Malmkalk, ermöglichte die Entwässerung

des unverritzten Erzfeldes. Der Bergwerksdirektor profitierte – sowohl

in Sulzbach, als auch in Auerbach – von den sehr umfangreichen

Untersuchungs -und Aufschlussbohrungen, die von all seinen Vorgängern

immer wieder durchgeführt wurden.

Jetzt konnte er die

prospektierten und noch nicht abgebauten Erzvorkommen ausbeuten. Das

zeigte sich in den Produktionszahlen: Während in Sulzbach im Zeitraum

von 1855-1952 rund 11,25 Mio. t Erz gefördert worden, betrug die

Förderung von 1951-1966 6,9 Mio. t.

Beckenbauer

musste aber auch große Schwierigkeiten und Rückschläge erleben. Der

Sankt-Anna-Schacht konnte nur unter größten Mühen abgeteuft werden.

Es

gab gewaltige Wassereinbrüche beim Auffahren der Hauptförderstrecke von

dort nach Großenfalz und am Eichelberg, sowie einen großen Wasser-und

Schlammeinbruch aus der Wetterstrecke in Großenfalz. Auch in Auerbach

gab es außerordentliche Schwierigkeiten, zuletzt mit dem Ersaufen der

unteren Grubenbaue der ganzen Grube Auerbach.

Diese

unerwarteten Unglücke forderten auch den Menschen Beckenbauer bis an

seine Belastungsgrenze. Er hielt es aus, denn er war ein robuster

Charakter. Ob da der Spitzname „Moosbüffel“ herkommt?

Was

weniger bekannt ist: zu den Aufgaben des Sulzbacher Bergwerksdirektors

gehörte auch die Leitung des Kalkwerks Vilshofen. Es stellte den

Prozesskalk für die Hüttenwerke Rosenberg und Haidhof her. Auch in

diesem Betrieb entwickelte der Direktor neue Methoden für Abbau,

Sprengung und Entwässerung. Nur so konnte der Steinbruch wirtschaftlich

betrieben werden.

Was nicht allgemein bekannt

war: Über den Bereich des Eisenerzbergbaus hinaus war Direktor

Beckenbauer, mit der Maxhütte, maßgeblich an den Arbeiten zur Auffindung

und zur vorbereitenden Erschließung deutscher Uranerze beteiligt und

ebenso an der Auffindung von Mangan Erzvorkommen in Oberbayern und

Österreich. Er hat 1956 sogar eine Uranmedaille prägen lassen. Sie

lagert heute im Deutschen Bergbaumuseum Bochum. In diesem Zusammenhang

war er im COMMUNAUTÉ EUROPEENNE DE L ÉNERGIE ATOMIQUE aktiv.

Ein

breites Arbeitsfeld also, das oberste Bergmann unserer abdeckte.

Menschlich war er, soweit man alte Bergleute befragt, akzeptiert. Aber

während der frühere Betriebsleiter der Grube Karoline, Oberingenieur

Hamacher, unter den alten Bergleuten schlechthin als der Bergwerkschef

galt, hielten sie vom Bergwerksdirektor Beckenbauer nicht unbedingt

viel. Immer wieder einmal fiel in Gesprächen der Satz: „Das hätte es

beim alten Hamacher nie gegeben“ (z.B. Wagen auskratzen, alles

aufräumen). Von Obersteiger Ludwig Ritter habe ich die objektiven

Hintergründe dafür erfahren.

Die Ursache war nach seiner

Ansicht, dass Hamacher als Betriebsleiter sehr viel unter Tage war. Dort

kümmerte er sich vielfach selbst um Probleme, redete dabei mit den

Bergleuten. Und wenn Not am Mann war, langte er auch selbst mit hin.

Dabei wurden natürlich immer wieder einmal persönliche Dinge

angesprochen, was die Bergleute als besondere Wertschätzung empfanden.

Bergassessor

Beckenbauer hingegen war als Direktor für alle Gruben zuständig und

damit mehr an den Schreibtisch gebunden. Allerdings unterhielt er sich

aber, auch wenn er unter Tage war, nur selten mit den Bergleuten. So

hatte er, obwohl er ein exzellenter Fachmann war und dem Bergbau in

Sulzbach neue Möglichkeiten schuf, nie den Ruf Hamachers erreicht. Sein

Nachfolger Eugen Kirschhock hat die Darstellung Ritters bestätigt.

Es gibt aber auch andere Geschichten über ihn. Im Internet ist eine heitere Begebenheit über ihn überliefert.

[1] Beckenbauer,

Franz: Die Entwicklung des Doggererzbergbaues in Pegnitz bis zur Einführung des

Langfrontrückbaues (Strebbruchbaues), in: Glückauf 75. Jg. Nr. 6 v. 11.2.1939

[2] Info v.

Dir. Eugen Kirschhock

[3] GLÜCKAUF-Berg-

und Hüttenmännische Zeitung Heft 7 Essen, 13. Februar 1943 79. Jahrgang.

[5] Direktor

durfte sich in der MH nur nennen, wer mehrere Bergwerke leitete

[6] https://www.onetz.de/sulzbach-rosenberg/lokales/interview-mit-bergassessor-eugen-kirschhock- schlammeinbruch-in-grossenfalz-d1039088.html

[7] https://www.bergbau-sammlungen.de/de/aktuelles/fund-des-monats-eine-strahlende-medaille-fuer-das-dbm

https://de.wikipedia.org/wiki/Uranbergwerk_Wei%C3%9Fenstadt

[9] https://oberpfaelzerkulturbund.de/wp-content/uploads/2016/08/34.NGT-Seite-37_48.pdf

Außerdem

MH-Akten Stadtarchiv. Bilder: Ludwig Ritter

Helmut Heinl, Januar 2023